世の中のプリペイドカードがICカード中心になってきました。

それと歩調を合わせるように、カードを長期間使用しなかった場合の有効期限が明確に設定される例も増えてきています。

首都圏の交通系ICカード「PASMO」もその一つで、最終利用日から10年を経過するとカードは一切無効になる、と定められています。

しかし実際には、救済措置として、払い戻しが行われているようなのです。

同様に「最終利用日から10年」という期限を設けているSuicaなどの例も紹介しつつ、PASMO払い戻しの実例をご紹介します。

目次

規則ではこうなっている

まず最初に、「最終利用日から10年」というルールについて確認しておきます。

「株式会社パスモ」が定める「PASMO取扱規則」という約款があります。

約款とは一種の契約書です。

利用者が約款の内容に同意すれば、パスモと利用者との間で約款に基づいた契約が結ばれる、というものです。

この「PASMO取扱規則」第12条には以下のように書かれています。

(PASMOの失効)

第12条 PASMOの交換、使用又はバリューのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、PASMOは失効する。

(中略)

4. 前各項により失効した場合、当社が特に認めた場合を除き、デポジット及びPASMOに記録されている一切の金銭的価値等の返却を請求することはできない。

読んで字のごとく、ですね。

PASMOの「交換」「使用」「チャージ」の翌日から起算し、10年間「交換」「使用」「チャージ」が行われなかった場合、PASMOは失効し、デポジットもチャージした金額も払い戻されない、と明記してあります。

10年経過したときに、カードがただの紙切れになってしまうことが明示されています。

ただ、よく読むと「当社が特に認めた場合を除き」とあり、何らかの例外があることが示唆されています。

10年経っちゃいました!

「10年失効」については以前から知っていたのですが、つい最近、やらかしてしまいました。

ほんの一時期、PASMO定期券を持っていたことがあるのですが、その定期券の期限が2010年5月半ばでした。

普段はSuicaを利用しているので、そのPASMOは「普段使わないカード入れ」に入れっぱなしになっていました。

カード入れの中を見るたびに「まだ10年経ってないからいいや」と思っていたのですが…

コロナ騒動で家にこもっている間に10年の期限が来てしまい、気付いたら2020年6月でした。

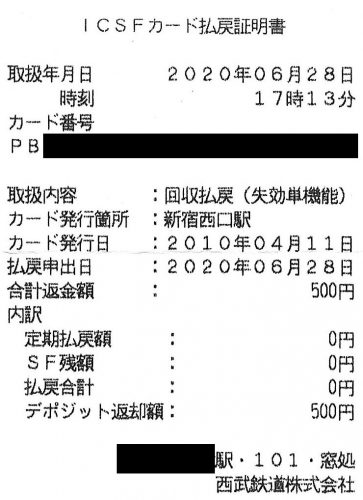

西武鉄道の「神対応」

ダメだろうなーと思いつつ、ついでの用事があるときに、西武鉄道の某駅へ行きました。

まず券売機にPASMOを入れてみましたが、「係員にお申し出ください」といったメッセージが出て、カードは返却されました。

やっぱりね、と思いつつ改札の窓口へ向かいました。

駅員さんはカードを何度か処理機にかざし、しばらく悩んでいました。

こちらは、いつ「ご臨終です」と言われるかと冷や冷やしどおしです。

ところが駅員さん、おもむろに用紙を取り出しました。

「申し訳ありませんが、しばらくご利用がなかったので、一旦このカードを払い戻して、再度ご購入いただくことになります。」

えっ! 500円戻ってくるの!

その後のことは、興奮して(?)よく覚えていません。

住所氏名などを書かされたのだったと思いますが(記名PASMOなので致し方ないと思います)、数分後、確かに500円が戻ってきました!

チャージ残額は0円でしたが、もしチャージ残額があれば、これも返ってきたであろうと想像できます。

西武鉄道、神じゃん!

あくまで「おまけ」である

注意していただきたいのは、今回の取り扱いは、約款に照らすとあくまで「例外」である、ということです。

先に触れたとおり、約款では「10年経過したら一切無効」となっています。

これが我々とPASMOとの契約内容です。

ですから、たとえば東京メトロの駅に同様のPASMOを持っていって「無効です」と断られても文句は言えません。

いや、同じ西武鉄道であっても同様です。

Suicaはもっと親切だった

さて、PASMOの先輩格であるSuicaはどうなっているでしょうか。

調べてみると、これが結構親切なのです。

まず「10年失効」については、PASMOと同様、約款で定められています。

「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」第11条に以下の定めがあります。

(失効)

第11条 Suicaの発売若しくは交換、SFの使用、SFのチャージ、Suica定期乗車券の購入、払いもどし若しくは更新、Suica特別車両券の購入若しくは払いもどし、Suica企画乗車券の購入若しくは払いもどし又はSuicaの再発行の請求に基づく使用停止措置のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、Suicaに係る利用者の権利は失効します。

(以下略)

これを読む限りは、例外なく10年で失効するようです。

ところが、JR東日本のウェブページを見ると、こんなことが書いてあります。

なお、機器等での最後のご利用日から10年間一度もご利用がない場合、使用できなくなります。その際には、次のいずれかのお取り扱いをいたします。

- 新しいSuicaカードへの交換

- Suicaカードの払いもどし

詳細は別途見ていただきたいのですが、手数料なしでチャージ残額を新しいSuicaカードへ移し替えてくれます。

事実上、有効期限の延長です。

TOICAも親切だった

首都圏に住んでいる方にはほぼ不要な情報ですが、JR東海の交通系ICカード「TOICA」も同様に親切であることが判明しました。

東海旅客鉄道株式会社ICカード乗車券運送約款

https://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/carriage/_pdf/10.pdf(TOICA乗車券の失効)

第14条 カードの交換、SFの使用、SFのチャージ又はTOICA定期券の更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合にはTOICA乗車券は失効します。

2 前項により失効したICカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできません。

それだけに、下記のQ&Aを読んでちょっとした衝撃を受けました。

Q. 裏面に「機器等での最後のご利用日から10年間ご利用がない場合は失効します」とありますが、本当に使えなくなるのでしょうか?

A.

- TOICAのカードや機器、システムは性能向上等のため随時更新を行っておりますが、長期間使用されていないカードについてはこうした機会がないために、最新のサービスレベルをご提供できなくなる恐れがあります。

- このため、10年間ご利用がない場合には失効することとさせて頂いておりますが、お客様の利便性を考慮し、機器やシステムが対応できる期間は引き続きお使いいただける取扱いとしております(カード自体の不具合等により使用できない場合もございますので、その場合は駅係員にご相談ください)。

かなり突っ込んだ説明ですね

「最新のサービスレベル云々」という記述はまさにそのとおりで、登場以来同じように見える交通系ICカードですが、たとえばSuicaであればカードの中身が何度かバージョンアップしています。

50年後に急にカードを持ってこられても困るので、一応10年という期限を設けているが、預かったお金を返さないことは本意ではないので、物理的に可能な限りは対応します…そんなふうに読めます。

ルールと実態が合っていないのは日本流?

以上、PASMO、Suica、TOICAについて、10年経過後の取り扱いを見てきました。

いずれも「10年で失効」と約款に明文化されていますが、実際には救済措置があり、残額やデポジットがチャラになるということはないようです。

そういうことならば、PASMOについては、Suica同様「実際にはこういう取り扱いをしますよ」と明示しておいてほしいものです。

中年の主張:実態に合った約款を目指せ!

もっと言えば、SuicaもPASMOもTOICAも、約款を実態に合わせてほしいところです。

「10年失効」という有利な条件を留保したい気持ちは分からないでもありません。

一見厳しくしておいて、実際にはこれより緩い対応で穏便に済ます。いかにも日本的なやり方だ、とは言い過ぎでしょうか…

しかしSuicaやTOICAなんて、ここまで大っぴらに「10年経っても大丈夫」と公言しているのですよ。

ある日突然「今日から契約どおり10年で失効にします」とは言い出しにくいと思うのです。

「10年を過ぎたらシステム上はカードが無効になるので、カードの交換は発生しますが、残額は失われません」という意図があるのであれば、「10年で失効します」という有名無実のルールを約款に盛り込むのではなく、「10年経ったらカードは交換になります」「廃止の際は公告するので、何年以内に払い戻しに来てください」と、実態に即した定めにすべきではないでしょうか。

約款を分かりやすい場所に掲示し、約款を意識した取引を行っていく。

契約行為としては当たり前のことなのですが、日本ではこのことが徹底されていなかったふしがあります。

そして最近、「約款はやっぱり大事だよね」という流れが、鉄道に限らずあるようです。

おそらく2020年4月に施行された民法の改正により、民法上に「定型約款」が制定されたことと関係があるのでしょう。

この流れに乗って、単に「はいはい、約款を掲示しておけばいいんでしょ」というのではなく、読んで分かりやすい約款にする、「厳しい約款(公開)を別の内規(非公開)で緩める」といった実態の見えにくいルール体系を改める、といった改善も望みたいところです。

コメント