家計の見直しはまず固定費から、と言われます。

多少の増減はあるものの、毎月支払いますからね。

中でも電気代は、電力自由化の実施により新たな電力小売り業者が多数できたこともあり、何らかの見直しをしたという方も多いかと思います。

しかしその際、スルーされがちなのが「契約アンペア数」です。

この契約アンペア数に注目することで、電気料金をさらに安くすることも可能です。

それは単に、契約アンペア数を小さくするということに限りません。

契約アンペア数を大きくした方が安上がりという事例もあるのです!

本記事では、契約アンペア数とは何かということに始まり、変更の方法、電気料金との関係などを解説します。

目次

契約アンペア数とは?

まず最初に、本記事の主題である「契約アンペア数」とは何でしょうか?

簡単にいえば、「1つの家庭で、同時にどれだけの電気を使えるか」を表す値です。

「電気を使いすぎるとブレーカが落ちる」のはなぜ?

真夏や真冬など、一度にたくさんの電気を使っていたらブレーカが落ち、自分の家だけ丸ごと停電状態になってしまった、という経験はないでしょうか?

このような現象では大抵、ブレーカが落ちるのは、単に契約上の理由です。

「これ以上使うと発熱して危険」といった安全上の理由ではありません。

東京電力エリアの一般家庭では通常、「一度にどのくらいまで電気を使えるか」ということを決めて、電力会社と契約しています。

これを俗に「契約アンペア数」などと呼んでいます。

一般家庭だと10A~60Aの範囲で契約アンペア数を決められます(電力会社によっては上限・下限が異なる場合もあります)。

ファミリーだと40Aぐらいが標準的でしょうか。

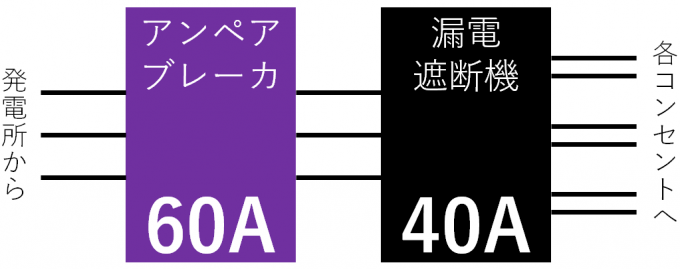

そして電力会社(正確には「一般送配電事業者」、具体的には「東京電力パワーグリッド」)が、契約アンペア数に応じたブレーカ(本記事では「アンペアブレーカ」と呼びます)を、各家庭の分電盤に設置します。

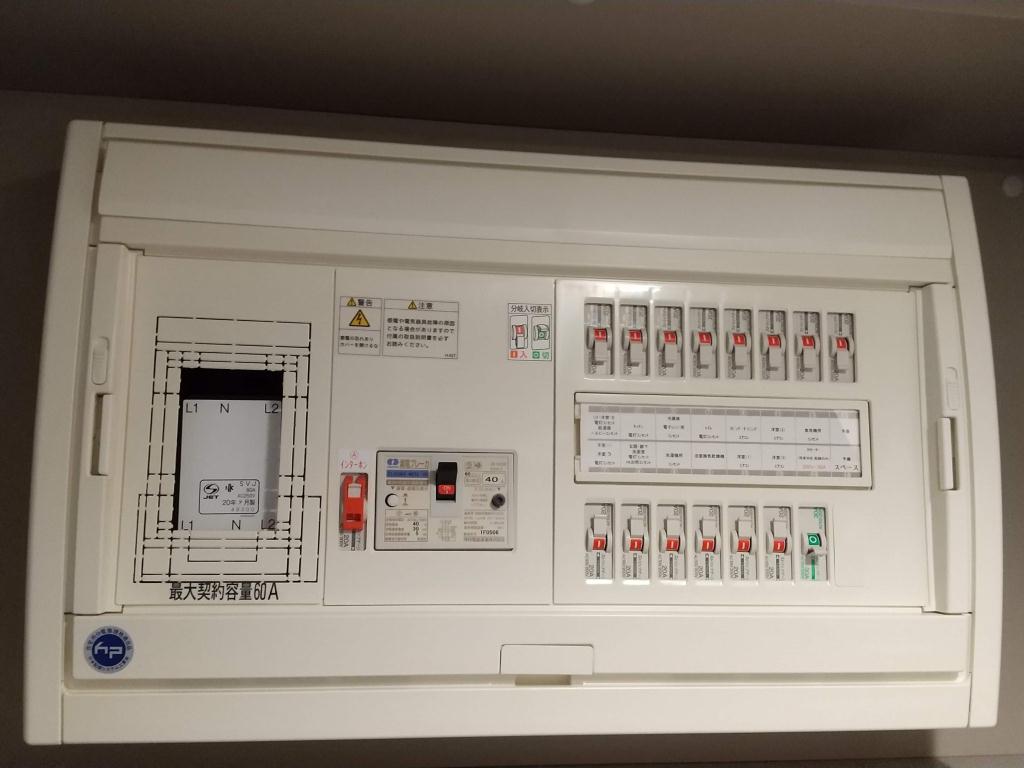

家の分電盤を開けると、「40A」などと大きく書かれたブレーカがあるかと思います。

これがアンペアブレーカです。

電気の使いすぎで停電状態になった場合、大抵は「契約違反」でこのアンペアブレーカが落ちています。

電気の使いすぎを解消した上でブレーカを上げれば、特に危険なこともなく、電気を使い続けることができます。単に契約上の理由ですからね。

アンペアブレーカがない!?

比較的新しい家では、分電盤を開けてもアンペアブレーカらしきものが見当たらない、という場合があるかもしれません。

この場合、契約アンペア数は「スマートメーター」の中でカウントされていると思われます。

ここ数年の間に、各家庭の電力メーターが「スマートメーター」という新しいものに交換されています。

スマートメーターの最大の特徴は通信機能を備えていることです。

そして、このスマートメーターには「電力の消費量を制限する機能」もあるのです。

たとえば40Aで契約している家庭の場合、40Aを超える電流が一定以上流れ続けると、電気の供給をいったん止め、約10秒後に再開します。

(参考)停電時の対応方法につきまして(東京電力パワーグリッド)

https://www.tepco.co.jp/workshop/pdf/sb_pr.pdf

東京電力エリアでは2020年度中に全家庭をスマートメーターに取り替えるとしており、そのあかつきには、全家庭のアンペアブレーカは用なしになってしまいます。

どのくらいの電気を同時に使える?

さて、たとえば契約アンペア数が40Aだとして、どのくらいの電気を同時に使ってよいのでしょうか?

電化製品の裏面を見ても、「アンペア数」は書いていない場合が結構ありますよね。

代わりに「ワット数」は、大体の電化製品に書いてあると思います。

そこで理科の授業を思い出していただきたいのですが、ワット(W)は電力の単位、アンペア(A)は電流の単位であり、電圧(V)×電流(A)=電力(W)という関係があります。

日本では、通常のコンセントの電圧は100ボルト(V)ですから、たとえば契約アンペア数が40Aであれば、100V×40A=4000Wまで同時に使えるということになります。

契約アンペア数は100V換算

ちょっと知識のある方だと、「あれ? うちのエアコンやIHクッキングヒーターは200Vだけど、どうなるの?」と思うところでしょう。

正解は「100Vに換算した場合のアンペア数」でカウントします。

電源を200Vにすれば、より多くの電力を同時に使えるのか?というと、そういうわけではありません。

契約アンペア数を上げると電気代が高くなる?

契約アンペア数とは「契約上の制限」であることが分かりました。

「制限」ですから、数字が大きいほど、制限が少なく便利ということになります。

同時に多数の電化製品を使っても、ブレーカが落ちにくいわけですからね。

じゃあ契約アンペア数は大きいほうがいいじゃん!となりますが、デメリットもあります。

多くの場合、契約アンペア数を上げると、電気料金が上がるのです。

同じ量の電気を使ったとしても、契約アンペア数が大きいと、電気代が高くつく場合が多いということです。

正確にいうと、電気代のうち「基本料金」が上がる場合が多いのです。

根源は「託送料金」だった

アンペア数が上がると、なぜ基本料金が上がるのか?

それは主に、「託送料金」がアンペア数によって決まっているからと考えてよいでしょう。

「電力自由化」となり、巷には無数の電力小売り業者が生まれました。

しかし家に引き込まれている電線は昔から同じままですし、電力会社を乗り換えても特に工事はいりません。

実は、現在の日本では「発送電分離」という仕組みが導入されており、「電気を作る会社」と「電気を送り届ける会社」が別々になっているのです。

「電気を作る会社」は雨後の竹の子のようにたくさんできました。

一方、関東地方の一般家庭へ「電気を届ける会社」は、東京電力の既存設備を引き継いだ「東京電力パワーグリッド」という会社が1社あるだけです。

「電気を作る会社」は、東京電力パワーグリッドに送電を委託することで、各家庭へ電気を届けています。

これを「託送」と呼んでいます。

そして、東京電力パワーグリッドの定める「託送料金」が、各家庭の契約アンペア数によって決まっています。

託送料金は「電気を作る会社」が東京電力パワーグリッドへ支払っているため、私たち消費者が直接払っているわけではありません。

したがって、消費者の支払う基本料金が「必ず」アンペア数によって変わってくるということはありません。

しかし「電気を作る会社」は、消費者から受け取った電気代の中から託送料金を支払うわけですから、契約アンペア数の大きい人から多めに基本料金をもらう、という発想は自然です。

契約アンペア数を上げても電気代が上がらないことがある

そんなわけで、世の中の電力会社の大半のプランには基本料金があり、契約アンペア数が大きくなると高くなるという仕組みになっていると考えられます。

しかし、会社やプランによっては、契約アンペア数を変えても電気代が変わらない、あるいは逆に安くなるということもあります。

そういう会社やプランでも託送料金は発生しているので、契約アンペア数の大きい人には相対的に有利といえますね。

そうした会社やプランを2つご紹介します。

例1:Looop、楽天でんき等の新電力

まず、続々と登場している「新電力会社」のうち、いくつかの会社が(60A以内なら)契約アンペア数によらない料金となっています。

それもそのはず、「基本料金ゼロ」という料金体系なのです。

そもそも、契約アンペア数が大きい場合に高くなるのは「基本料金」です。

使った電気の量に応じて支払う「従量料金」は、契約アンペア数が大きくなっても高くなりません。

ということは、基本料金ゼロのプランであれば、契約アンペア数が大きくなっても料金は変わらないということになりますね。

契約アンペア数を大きめにしたい場合には、基本料金がない分、こうした料金体系の会社が相対的に有利になってきます。

例2:基本料金は上がるが従量料金が下がる、シン・エナジー「プランC」

次に、本記事を書こうと思ったきっかけ、シン・エナジーの「プランC」を紹介します。

詳しくは別記事を見ていただきたいのですが、要点だけ述べます。

簡単に説明するため、やや不正確な表現となりますがご容赦ください。

シン・エナジーの「プランC」は、契約アンペア数が60A以上の場合に加入できます。

「プランC」の基本料金は契約アンペア数に応じて決まり、最低の60Aであっても、他社・他プランの40Aや50Aの場合に比べると高額です。

しかし「プランC」は従量料金が他社・他プランより相当安いため、一定以上の電力を使うと、基本料金の高さが相殺され、逆に他社・他プランより安くなるのです。

このため、現状40Aや50Aで契約している人が、わざわざ契約アンペア数を60Aに上げて「プランC」に加入すると、電気代の節約になる可能性があるわけです。

契約アンペア数はどこまで下げられる?

契約アンペア数を上げると電気代に響いてくる場合がある、ということは分かりました。

では、一般家庭で、具体的に契約アンペア数はどの程度がよいのでしょうか?

基本料金を節約するためにはできるだけ小さくしたいところですが、どの程度が適正なのか?

結局は「どの程度の電化製品を同時に使うか」ということで決まってくるので、一概にはいえませんが、3人暮らしの我が家の例をご紹介します。

アパートで50A、一戸建てで40A!?

結婚して最初に入居したアパートは、アンペアブレーカが最初から50Aでした。

その後、建売住宅を購入したのですが、いざ入居してみると、アンペアブレーカは40Aとなっていました。

ん?と思いました。

延床面積でいうと1.5倍以上になったのに、契約アンペア数は下がった!?

40Aなら50Aより多少は基本料金が安くなるし、まあいいだろうと思っていたのですが、エアコンがフル稼働する夏を迎えると、しばしばブレーカが落ちるようになりました。

IHクッキングヒーターの有無で適正値は変わる?

実は、以前のアパートも購入した戸建ても、オール電化ではないものの、キッチンの熱源はガスコンロではなくIHクッキングヒーターでした。

つまり、一般的な家庭よりは電気の使用量が多くなる環境といえます。

以前住んでいたアパートが最初から50Aだったのは、キッチンがIHだったからだと思います。

逆に一戸建てが当初40Aとなっていたのは、単に売り主がちゃんと考えていなかったからか、IHクッキングヒーターがオプションだったからか…

ともかく、IHクッキングヒーターありで40Aは不便なので、「基本料金が契約アンペア数によらないプラン」を契約の上、契約アンペア数を60Aに上げました。

さすがに、60Aではブレーカが落ちるという経験は皆無でした

ちなみに、その後マンションに引っ越したところ、備え付けられていたアンペアブレーカは40Aでした。

このマンションのキッチンは、IHではなくガスコンロです。

転居後、早々に契約アンペア数を60Aに上げたので、ガスコンロだと本当に40Aで足りるのかということは評価できていません。

ほかに電気を食いそうな家電

IHクッキングヒーターのほかに電気を多く消費する家電としては、エアコン、洗濯乾燥機(乾燥機能)、浴室乾燥機、炊飯器、電子レンジ、ドライヤーなどが考えられます。

もし、節約のために契約アンペア数を下げようと考えるなら、何と何を同時に使うか、逆に何と何を同時に使わないよう注意するか、検討したほうがよいでしょう。

60Aはプロとアマの境界線?

さて、電力会社やプランによっては、契約アンペア数が大きくても電気代が高くならない場合がある、と述べました。

もし料金が変わらないなら、契約アンペア数は大きければ大きいほど便利です。

「何と何を同時に使ったらアウト」などと考えるのは不便ですよね。

では、契約アンペア数はどこまで上げられるのか?

結論から書くと、「60A」に一つの境界線があります。

「従量電灯B」は60Aが上限

各電力会社の料金を詳しく見ると分かると思いますが、どの会社も「一般家庭向け」のプランは、契約アンペア数の上限が60Aになっているはずです。

その理由は電力自由化以前に遡ります。

その頃、ほとんどの一般家庭は、東京電力の「従量電灯B」という契約になっていました。

従量電灯Bは、家庭の分電盤にアンペアブレーカを取り付けることで使用量を制限するという契約であり、アンペアブレーカの上限は60Aです。

各社とも、この「従量電灯B」からの乗り換えを狙って料金プランを組み立てているため、一般家庭向けプランの上限が60Aとなっているわけです。

60A以上は「従量電灯C」

一方、商店などで電気の使用量が60Aでは済まない場合には「従量電灯C」という契約になります。

この場合、電力会社はアンペアブレーカを設置しません。

契約の単位もAではなくkVAとなり、最低6kVAからの契約となります。

ただ、簡単にいえば「10A=1kVA」なので(100V×10A=1000VA=1kVA)、従量電灯Cは最低60Aからの契約と言い換えることができます。

60Aはどちらも契約できる

あれ? 60Aは「従量電灯B」「従量電灯C」のどちらでも契約できるの?

そうなんです!

前述のとおり、従量電灯Bと従量電灯Cでは「アンペアブレーカを電力会社が用意するか否か」という電気設備上の違いがある、はずです。

しかし、すでに60Aのアンペアブレーカが備わっている場合(つまり従量電灯B向けの設備で)、既設のアンペアブレーカを「契約主開閉器」とみなし、従量電灯C(に相当するプラン)を契約することは、可能な場合が多いと思います。

ここに可能性を感じてください

一般家庭でも、60Aのアンペアブレーカを取り付けてもらえば、工事費ゼロで、主に事業者向けのプランに手が届くわけです。

ただし、単純に「事業者向け=割安」と考えるのは早計です。

同じ60A(6kVA)で比較すると、従量電灯B相当のプランと従量電灯C相当のプランでは、どちらが安いとは言い切れません。

そんな中、従量電灯C相当のプランの方が安い場合がいくつか存在するので、そこが狙い目ということになります。たとえばそれが、前述したシン・エナジーのプランCです。

契約アンペア数の変更手続き

以上を読んで「契約アンペア数を変えてみようかな」と思った場合、どのような手続きになるのでしょうか。

すでに居住中の場合

引っ越しを伴わず、現在の住居で契約アンペア数を変更したい場合、現在契約している電力会社へ申し込むと、原則無料で工事してくれます。

工事の内容は、本来「アンペアブレーカの交換」なのですが、前述のとおり、今はスマートメーターの時代です。

すでにスマートメーターが導入されている場合には、スマートメーターの設定替えを遠隔で行えばよく、分電盤の中をいじるような工事は発生しません。

いずれにしても工事は通常30分程度で、工事費もかかりません。

極端な繁忙期でない限り、言えば数日後に来てくれるような状況です。

引っ越し先のアンペア数を変更したい場合

次に、転居のタイミングでアンペア数を変更したい場合です。

転居前にアンペアブレーカを取り替えられれば一番いいのですが、電力会社と契約する前にアンペアブレーカを交換するというのは事実上難しいようです。

よい方法をご存じの方はコメント欄へご一報いただければと思います

そのため、一旦は既存のアンペア数で電力会社と契約し、おもむろに変更を申し出る、という手順になります。

漏電遮断機は取り替えなくていい?

私は契約アンペア数を40Aから60Aに変更したことが2度あるのですが、いずれも漏電遮断機は取り替えませんでした。

漏電遮断機というのは、冒頭に載せた分電盤の写真で、アンペアブレーカの右についているブレーカです。

アンペアブレーカは東京電力パワーグリッドの持ち物、漏電遮断機は自分(あるいは家主)の持ち物なので、漏電遮断機をタダで取り替えてもらえないのは当然です。

しかし、アンペアブレーカが60A、漏電遮断機が40Aあるいは50Aという状態になり、本当に大丈夫なのかな?と不安になりました。

安全上はOK、実用上もまずOK

結論からいうと、安全上は100%大丈夫ですし、(そこそこ新しい家なら)実用上もほぼ問題なしと考えてよいと思います。

まず安全上の話ですが、そもそもアンペアブレーカは契約上の都合で設置しているだけのものであり、安全には関係ありません。

安全上の問題で電気を止める役割は、漏電遮断機や個別のブレーカが負っています。

次に実用上の問題です。

せっかくアンペアブレーカを60Aにしたのに、漏電遮断機が40Aでは、結局40Aしか使えないじゃないか!と思いますよね。

この問題に対する答えは、「アンペアブレーカは100V換算の電流値を見ているが、漏電遮断機は200V換算の電流値を見ているので大丈夫」ということになります。

簡単にいえば、アンペアブレーカで60Aとカウントするものが、漏電遮断機では30Aとカウントされるので、漏電遮断機が30A以上ならば、アンペアブレーカより先に落ちることはないのです。

補足:バランスが悪ければ、漏電遮断機が先に落ちる

ただ厳密には、アンペアブレーカが60Aで、漏電遮断機がちょうど半分の30Aだと、先に漏電遮断機が落ちることが多いと思います。

やや不正確な説明になりますが、家には100Vの電気が2系統引き込まれており、アンペアブレーカは2系統の合計値が60A以上になると落ちるが、漏電遮断機は2系統のいずれか片方が30A以上になると落ちる、と理解してください。

これが40Aの漏電遮断機であれば、「片方が40A、もう片方が20A」というアンバランスな状況にも堪えられるので、だいぶ安心です。

以上のような事情なので、漏電遮断機が40A以上であれば、アンペアブレーカを60Aに上げても実用上の問題はないと考えられます。

実録・私の契約変更

最後に、私がこれまで経験してきた、アンペア数にまつわる契約変更についてご紹介します。

例1:東電「おトクなナイト10」契約時

今は契約できないのですが、我が家ではつい最近まで、東京電力エナジーパートナーの「おトクなナイト10」というプランを契約していました。

その名のとおり、夜間の電力を割り引いてくれる(その代わり昼間の電力は若干高くなる)というプランですが、隠れた特徴として、60A以下では、契約アンペア数を変えても基本料金が変わらないというのがありました。

つまり、40Aでも60Aでも基本料金が同じということです。

このため、我が家では契約アンペア数を40Aから一気に60Aに上げました。

料金が同額なら、60Aを選ばない理由はありません。

正確には、「おトクなナイト」の契約容量はkVA単位で、60Aなら「6kVA」となります。

しかし、東京電力(当時)に「現状40Aのアンペアブレーカがついているが、6kVAで契約したい」と申し出たところ、工事の人がやってきて、60Aのアンペアブレーカを設置して帰っていきました。

東京電力としては、契約上「6kVA」と「60A」は同じことなのだな、と確認しました。

例2:楽天でんきに乗り換えた際の対応

上記の「おトクなナイト10」を契約していた自宅が、転居のために空き家となりました。

空き家であっても、設備を維持するために通電はしておきたいところです。

しかし電力の消費量は格段に減ります。

そこで、基本料金ゼロの「楽天でんき」に乗り換えることにしました。

使った分だけ払うわけですから、電力消費量が少なければ、他社より相対的に安くなります。

しかし契約時に一悶着ありました。

楽天でんきには、従量電灯Bに相当する「プランS」と、従量電灯Cに相当する「プランM」があり、前者の方が単価が少し割安です。

従量電灯B・Cと同様、プランSは60A以下、プランMは6kVA以上となっていたので、アンペアブレーカが60Aの我が家はどちらでも契約できる、はずでした。

ところが、新規に申し込もうとすると、現在の契約がおトクなナイト10の「6kVA」であることから、プランMでないとダメだ、と言われたのです。

実際には60Aのアンペアブレーカが設置されているわけで、本来ならば従量電灯Bに相当するプランSがふさわしいと思うのですが、実地で設備を調査する気がないのでしょうか

何年間も空き家を維持するつもりはなく、プランSとプランMの差額も微々たるものなので、渋々プランMで契約しましたが、どうも腑に落ちません。

例3:アンペアブレーカ40Aの新居で、シン・エナジーのプランC

最後に、転居先のマンションで、シン・エナジーのプランCに加入した話を紹介します。

転居先を内見したところ40Aのアンペアブレーカがついていたので、従量電灯Cに相当するシン・エナジーのプランCに加入するには、60Aのアンペアブレーカへの取り替えが必要です。

シン・エナジーに確認したところ、いったん東電と契約して60Aにアンペア数を変更してからシン・エナジーのプランCを契約する方が、トータルでは早いのでは?との提案でした。

ということで、まずは東京電力エナジーパートナーのスタンダードSを契約しました。

ただ、これも「開通と同時にアンペアブレーカ取り替え」は不可と言われ、40Aでのスタートとなりました。

入居後しばらくしてから、アンペアブレーカを交換してもらいました。

アンペアブレーカ撤去後の分電盤の中はこんな感じです。

左端についていたアンペアブレーカが撤去され、白い箱(多分、中身は単なる導線)が代わりに設置されています。

ただ、結局は「引っ越しと同時に60Aでスタート」とならなかったので、最初からシン・エナジーの「40Aで契約できるプラン」に入っておいた方がよかったようにも思います。

まとめ:身近なのに、未知の世界

以上、アンペア数について長々とご紹介してきました。

本記事を書き始めた時点で、アンペア数については十分理解しているつもりだったのですが、書き進める過程でいろいろ調べ物をして、自分の理解が浅かったことを痛感しました。

たとえば関西電力エリアなどの一般家庭では、契約アンペア数なし、基本料金もなしと、東京電力エリアとは全く異なる料金体系になっている、ということを初めて知りました。

こんなに身近な話題なのに、こんなに知らないことが多いとは…

ともかく、東京電力エリアでは一般家庭でもアンペア数を決めて契約することが必須となっていますので、「電気代を見直そうか」という方は、アンペア数についても少し考えてみると、よりよい選択ができるものと思います。

コメント